Etel Adnan

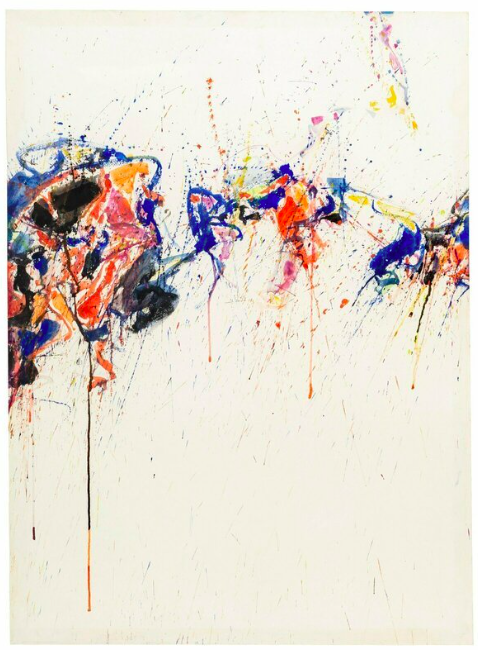

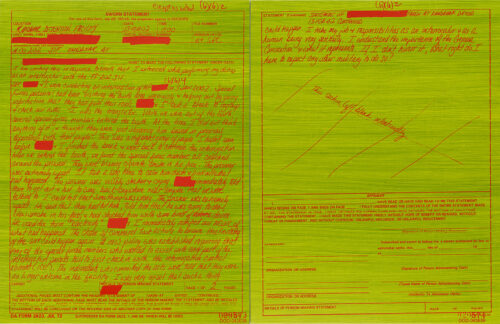

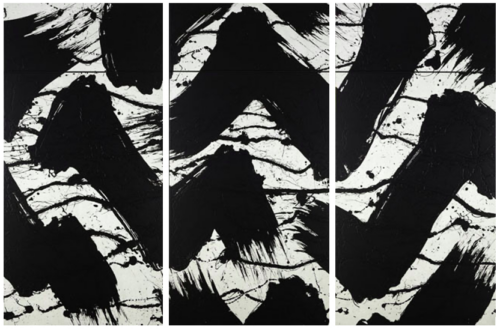

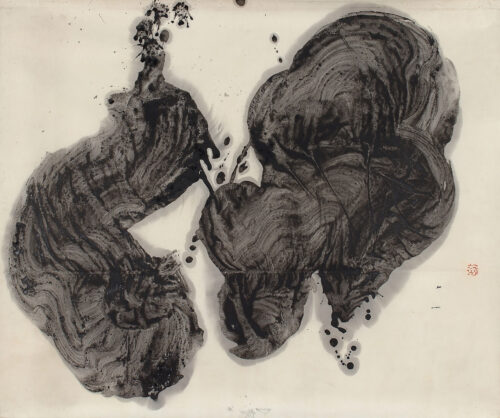

Seit der documenta 13 im Jahr 2012 gehört die 1925 geborene Schriftstellerin Etel Adnan zum Kanon der Weltkunst. Ihre handgeschriebenen Leporellos mit eingängigen Texten und leuchtenden Farben sind mehrere Meter breit, aber sie erscheinen fragil. Sehr klare Worten stehen unmittelbar neben starkfarbigen, nahezu kindlichen Bildern.

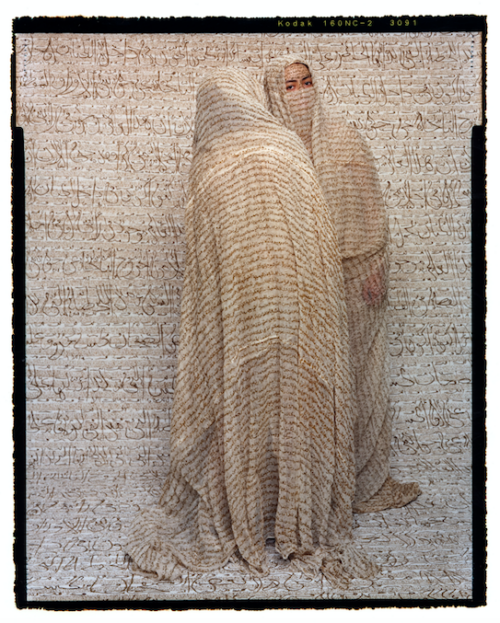

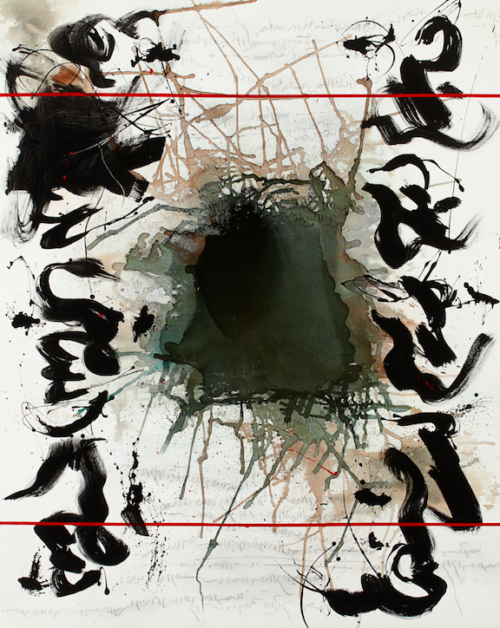

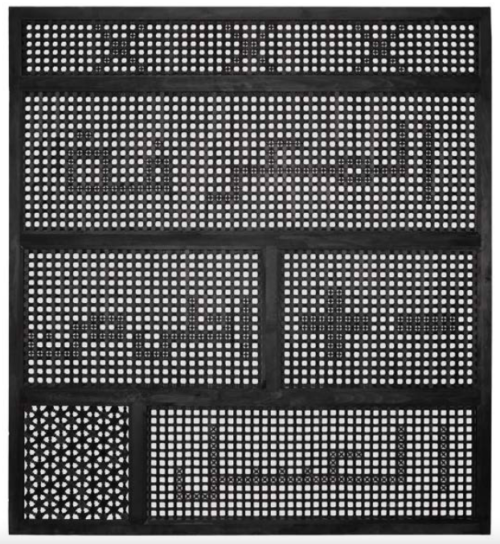

Etel Adnan (*1925 in Beirut, LB, †2021 in Paris, FR) wuchs mehrsprachig mit griechischer und türkischer Muttersprache in Beirut auf. Sie besuchte dort französische Schulen und begann ein Philosophiestudium, das sie ab 1949 an der Sorbonne Université in Paris und ab 1955 an der UC Berkeley und der Harvard University fortsetzte. Ab 1958 unterrichtete sie selbst Philosophie am Dominican College of San Rafael in Kalifornien und begann währenddessen mit ersten künstlerischen Arbeiten, abstrakten Zeichnungen mit Pastellen und Landschaftsmalereien. Zu Adnans unverwechselbarem Ausdrucksmedium wurden ihre Leporellos, ursprünglich aus Japan stammende, meterlange Faltbücher, in denen sie Poesie und Malerei, Schreiben und Zeichnen miteinander verbindet. 1972 lernten sich Etel Adnan und die Künstlerin Simone Fattal (*1942 in Damaskus, Syrien) kennen; ab den 1980er-Jahren lebten sie zusammen in Kalifornien und Frankreich. Als Schriftstellerin und Künstlerin prägte die Bewegung zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen Adnans Lebenswerk.

Ihre Arbeiten waren auf der Documenta 13, Kassel (2012), der Whitney Biennial, New York (2014), und der 14. Istanbul Biennial (2015) zu sehen. Einzelausstellungen fanden im Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Doha (2014), Museum der Moderne, Salzburg (2015), Lenbachhaus, München (2022), und in der K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (2023), statt.